Winterstürme

Eine Gefahr für ganze Kontinente

properties.trackTitle

properties.trackSubtitle

Winterorkane und Blizzards suchen vor allem Nordamerika und Europa heim

Bei Winterstürmen entstehen Schäden vor allem an Gebäuden, Fahrzeugen und Infrastruktur durch Windgeschwindigkeiten von oft über 160 km/h. Hinzu kommen etwa bei Blizzards in Nordamerika starke Schneefälle oder Eisregen. Zunehmend sind auch Schäden durch Betriebsunterbrechungen die Folge, wenn zum Beispiel Sturmschäden oder große Schnee- und Eismengen Infrastruktureinrichtungen lahmlegen.

In den USA verursachte ein Wintersturm – auch Wintersturm Uri genannt – mit einer extremen Kaltfront im Februar 2021 anhaltenden Frost bis weit in den Süden der USA. Millionen Menschen waren lange Zeit ohne Strom, so dass in zahlreichen Gebäuden die Leitungen einfroren und barsten. Mit einem Gesamtschaden von etwa 30 Mrd. US$ war es der kostspieligste Wintersturm weltweit bisher. Rund die Hälfte der Schäden war versichert.

Was macht Winterstürme gefährlich?

Winterstürme unterscheiden sich von tropischen Wirbelstürmen durch ihre Intensität und geografische Ausdehnung, aber auch durch die Entstehungsgebiete und Zugbahnen. Sie bilden sich im Übergangsbereich zwischen subtropischen und polaren Klimazonen. Wo polare Kaltluftausbrüche auf subtropische Warmluftmassen treffen, formieren sich großräumige Tiefdruckwirbel. Im Spätherbst und Winter sind die Stürme am stärksten, wenn die Meere noch warm, die polare Luft aber bereits kalt ist – daher auch die Bezeichnung Wintersturm. Die maximalen Windgeschwindigkeiten liegen bei 140 bis 200 km/h, also deutlich geringer als bei schweren tropischen Wirbelstürmen. In exponierten Küstenlagen und auf höheren Bergen werden aber auch weit über 250 km/h erreicht. Das Sturmfeld kann bis zu 2.000 km breit werden, so dass enorme Schadenssummen durch eine Vielzahl kleinerer Schäden entstehen können.

Eis- und Schneestürme (Blizzards) sind weitere Varianten. Sie können Schäden durch Eis- oder Schneedruck ähnlich wie bei den anderen außertropischen Stürmen erreichen, bei denen allerdings hohe Windgeschwindigkeiten die Hauptschadenursache sind. Sehr schadenträchtig sind schwere Blizzards an der Nordostküste der USA und Kanadas, wo sie „Nor'Easter“ genannt werden.

Wie entsteht ein Wintersturm?

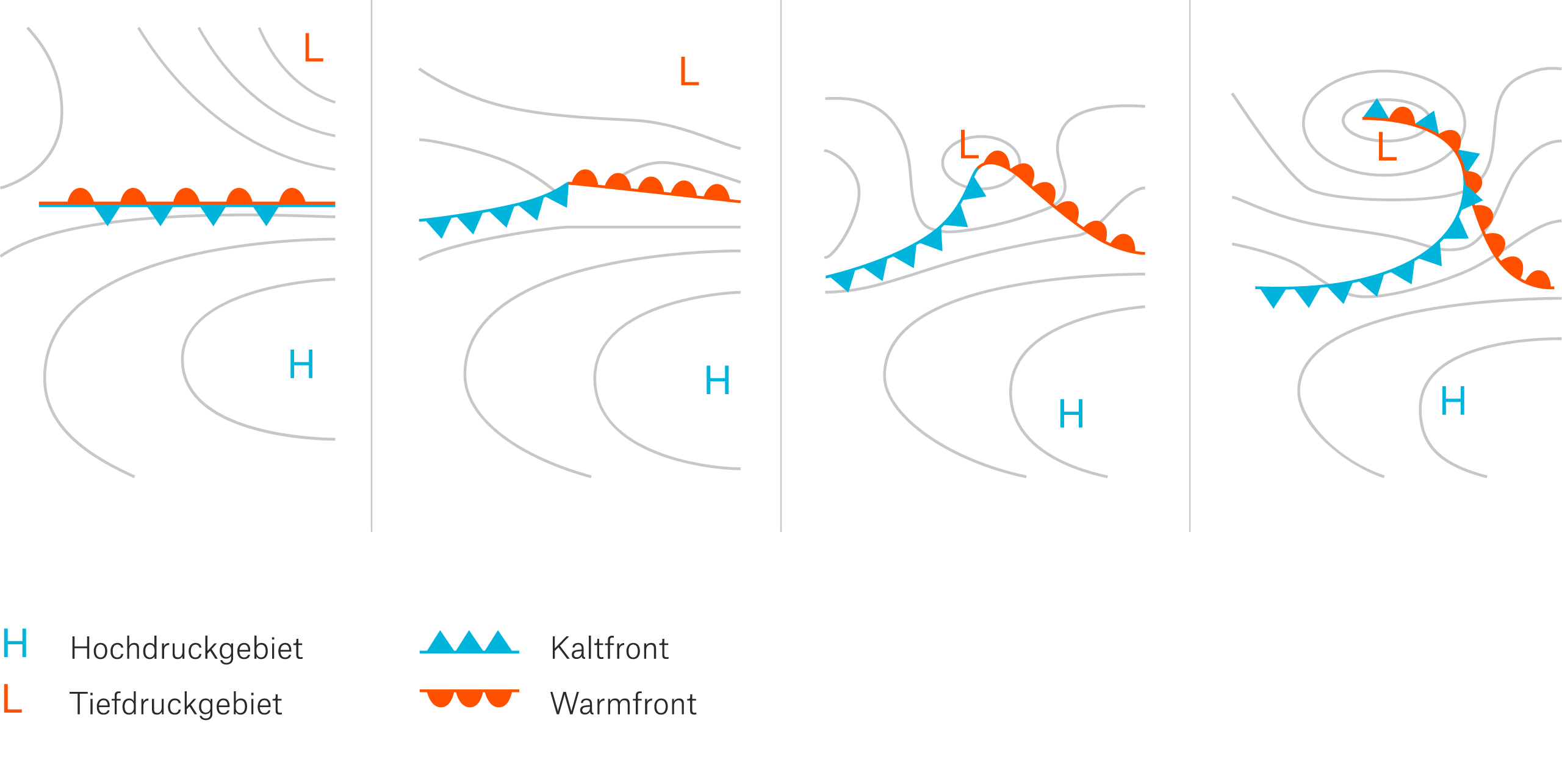

Zwischen polarer Kaltluft im Norden und subtropischer Warmluft im Süden bildet sich eine Luftmassengrenze. Die schwerere Kaltluft setzt sich bodennah nach Süden in Bewegung.

Im Gegenzug schiebt sich in höheren Luftschichten die Warmluft nach Norden vor. Die Folge: Im Zentrum der Verwirbelung fällt der Druck. Die schnellere Kaltluft holt die Warmluft ein, beide vermischen sich – es kommt zur Wirbelbildung.

Stürmische Zeiten: Welche Rolle spielt der Klimawandel?

Wegen der hohen Anzahl von Schäden und gleichzeitig eher moderaten mittleren Schadenhöhe der Einzelschäden kann bei Winterstürmen die Prävention zur Verringerung der Schadenlast sehr wirksam sein. Gleichzeitig ist es für Versicherer entscheidend zu wissen, welche Faktoren Häufigkeit und Intensität von Winterstürmen beeinflussen. Während natürliche Klimaschwankungen einen Einfluss auf bestimmte Sturmjahre haben und sich langfristig ausgleichen, muss der Klimawandel als Änderungsrisiko genau analysiert werden.

Klimawandelstudien zeigen gegensätzliche Projektionen zur Anzahl der Winterstürme. Die wissenschaftlichen Studien deuten darauf hin, dass das Risiko schwerer Winterstürme und möglicherweise auch Herbststürme vom Nordatlantik bis Mitteleuropa im 21. Jahrhundert zunehmen könnte, während die Gesamtzahl der Stürme wahrscheinlich abnehmen wird.

Herausforderungen für Risikobewertung

und -management

Winterstürme sind oft von zusätzlichen Gefahren begleitet, die je nach Region sehr verschieden sein können. Das Gefahrenspektrum reicht dabei von Warmluftphasen mit Temperaturen im zweistelligen Grad-Celsius–Bereich und akuten Schneeschmelzen bis hin zu plötzlichen Temperaturstürzen. Starke Niederschläge (als Schnee, Regen oder Eisregen) und auch Eisdrift und Eispressung an Flüssen oder Küsten sind möglich.

Nach dem Durchzug des Sturmtiefs kann extremer Frost auftreten. Auch Betriebsunterbrechungen, etwa Flugausfälle beim Schließen eines Flughafens, können Unternehmen und Handelsbetriebe massiv belasten und den Gesamtschaden substanziell erhöhen.

Rückversicherungslösungen

Branchenlösungen

/Rauch%20Ernst_OS_1311_rgb_1-1.png/_jcr_content/renditions/original./Rauch%20Ernst_OS_1311_rgb_1-1.png)